【インタビュー】運用のプロが語る 「YouTube活用による企業広報戦略の最前線」

PXC動画事業

PXC株式会社 執行役員 兼 AMAIZIN事業グループ 営業ユニット ユニットリーダー 木田 健斗

月間国内視聴者数7,000万人以上を誇るYouTubeは、今や日常生活に欠かせない動画プラットフォームとなっています。YouTubeは、適切な運用を行えば企業の広報・マーケティングツールとして大変効果的です。

今回は、合計登録者90万人超、月間総再生数3億回のYouTube実績をもち、これまで多くの「バズ」を生み出してきた「YouTube運用のプロ」PXC株式会社執行役員の木田健斗よりYouTubeを使った効果的な広報、マーケティング活用方法をお伝えいたします。

インタビュアー:UTSUSU 編集長 田村典子

YouTubeを企業の広報、マーケティングに活用するメリットとは?

ー 今、企業がYouTubeを活用すべき理由はなんでしょうか?また、他のSNSとの違いについても教えてください。

情報源といえば、以前はテレビが主流でしたが、今は多様化しています。特に若い世代は、SNSを主な情報源としている傾向が強いです。そのため、企業は、ターゲット層に合わせたメディア選定がますます重要になっています。中でもYouTubeは「動画で深く伝える」ことを得意とするメディアです。YouTubeの強みは10分以上の比較的長い動画が配信できる点ですね。TikTokやInstagramの15秒~90秒ほどの短い動画(リール動画)では伝えきれない詳細な情報をしっかり届けることができます。例えば、「社員の1日密着動画」などストーリー性のあるコンテンツとも相性が良いです。視聴者の心を動かし、行動を促すにはYouTubeが最適だと思います。

SEO記事ももちろんマーケティングに効果的ですが、悩みを持つ人が自ら検索してたどり着くのがSEO記事の特徴です。読者に刺さりやすい一方で、検索しない人には届きません。

その点YouTubeは、視聴者の興味関心に基づき、検索をしなくても関心がありそうな動画を自動で表示します。そのため、なんとなく動画を見ていても、思いがけず悩みに関連する情報に出会い、「悩みに気づいていない潜在層」にも刺さる可能性があるのです。また、YouTubeはBtoC向けのイメージが強いかもしれませんが、BtoB企業にも有効です。決裁権を持つビジネスパーソンが仕事上の悩みを持ち帰り、YouTubeで情報収集することも多々あります。ここまで普及しているプラットフォームを活用しない手はないですね。

企業がYouTubeを活用する際のポイントは「表と裏のテーマ設定」

― YouTubeチャンネルを成功させるためのテーマ設計や、運用のポイントを教えてください。

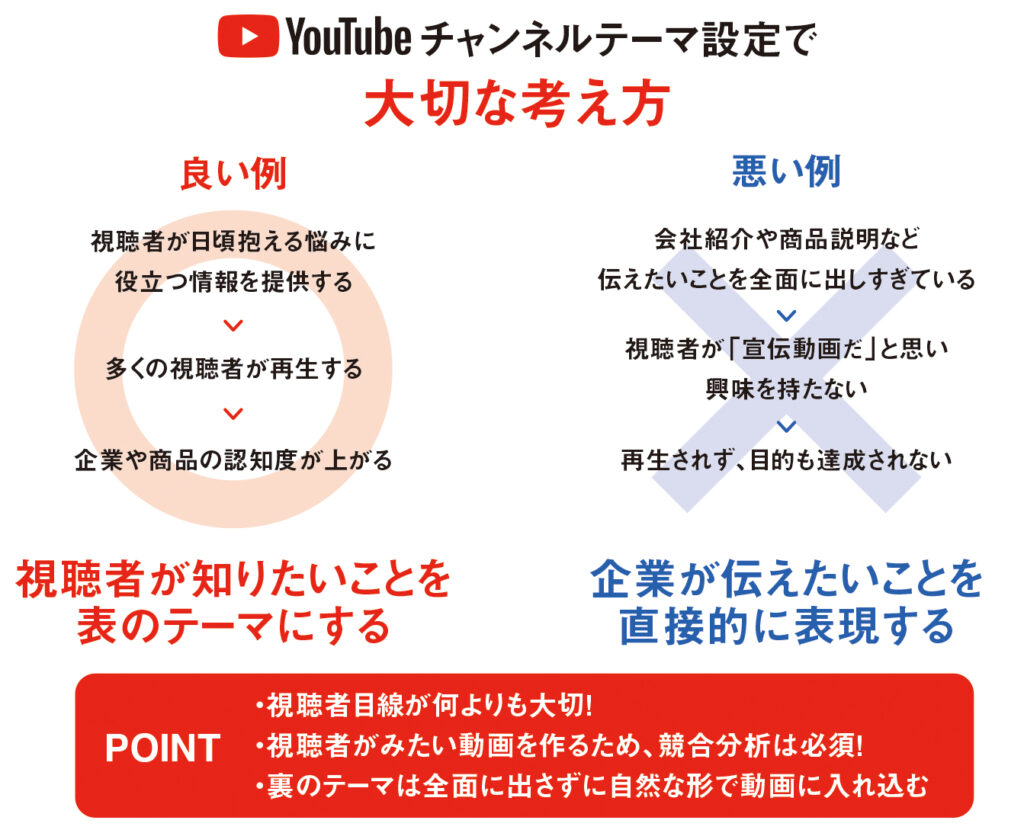

最も重要なのは、チャンネルの「表のテーマ」と「裏のテーマ」を分けて考えることです。企業はYouTubeを採用の促進や商品認知の向上を目的として開設することが多いのですが、会社紹介や商品説明など、企業が伝えたいことを前面に出しすぎると、ただの宣伝動画になってしまい、視聴されません。企業が伝えたい情報と、視聴者が知りたい情報は、基本的に一致しません。成功するチャンネルは視聴者が日頃抱える悩みに役立つ情報を提供する「表のテーマ」を主軸にしつつ、その中に自然なかたちで企業や商品の認知度を高める「裏のテーマ」を織り込みます。このように、視聴者目線を最優先に設計することが大切です。

― チャンネルの目的は複数設定したほうがいいのですか?

目的が異なる動画を、1つのチャンネルに掲載するのはオススメしておりません。YouTubeのアルゴリズムは、「同じ視聴者がチャンネル内の複数の動画を見ること(回遊)」を高く評価します。そのため、性質の違う動画が同じチャンネルに混ざると、視聴者の回遊率が下がり、結果的に評価が落ちる可能性があります。そのため、同じ企業のチャンネルでも、採用促進用、商品PR用など、目的に応じてチャンネルを分けるほうが良いという考えです。YouTubeを開設する際は、チャンネルのテーマ設定が非常に重要で、私はこの土台づくりに特に力を入れています。テーマ設定には、競合分析が欠かせません。私はチャンネルを開設する際、同ジャンルの動画を100本以上チェックし、どんな動画が人気で、どの視聴者層に刺さっているのか、といったニーズを徹底的に探ります。地道な作業ですが、これをしっかりするかしないかが、その後の成果に大きく影響するのです。

「マッチョ募集!」YouTubeで200万回再生を生んだ介護施設の事例

― 最近手がけたYouTube運用支援の事例を教えてください。

介護施設様のYouTube運用を支援した事例をご紹介します。介護業界は人手不足が深刻で、この施設でも同様の課題を抱えていました。介護施設では、利用者の方を抱えたりするなど、体力が必要となる場面もあります。そのためこちらのクライアント様は、「マッチョな従業員を採用したい」という目的のもと、24時間利用できるジムを設置したり、プロテインを支給したりと、ユニークな福利厚生を導入しています。この取り組みをショート動画で発信したところ、動画が200万回再生され、採用ページには600件のアクセスがありました。さらに、YouTube経由で5名以上の応募があり、実際2名の採用にもつながっています。企業に面白い福利厚生やユニークな取り組みがあっても、広く知られなければ、その価値が十分に活かされません。そうした場合には、SNSの活用が非常に有効で、視聴者の心に刺さればバズる可能性もあります。実は逆の発想も効果的で、「バズりそうな福利厚生」を作ることも、企業戦略のひとつとして有効だと考えられます。

企業のYouTube成功には「視聴者目線」が不可欠

企業が伝えたいことを直接的に表現するのではなく、視聴者にとって何が有益で、どのような動画を求めているかを見極めることが最も重要です。そのためには地道なテーマ設計と分析が不可欠だと思います。

PXCにはYouTubeマーケティングに関する知見があり、ご相談、テーマ設計、実際のチャンネル運用など、企業様のご希望によって様々な範囲でのサポートが可能です。YouTubeを始めたい、またはすでに始めていて運用でお困りのことがあれば、PXCにお気軽にお声掛けください。

チャンネル登録者10万人記念で贈られる「銀の盾」。

YouTube側の経費削減で、ある時期から小さくなったのだとか。

(執筆:桑野愛子、編集:大森ろまん)

\UTSUSUに関するご質問・ご相談/