【対談】企業価値を可視化するPXCの戦略的広報とデジタルマーケティングの融合

PXC広報事業

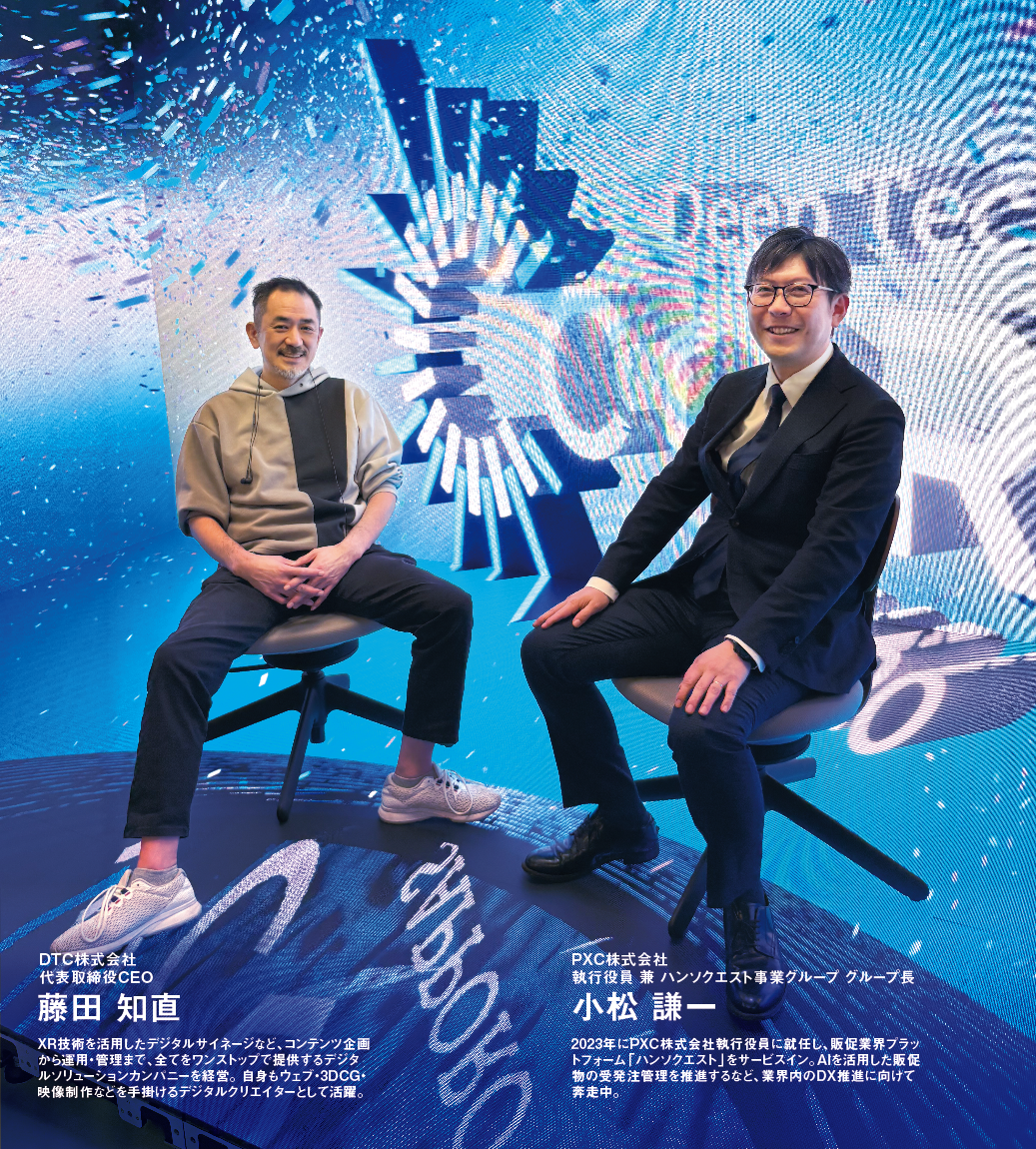

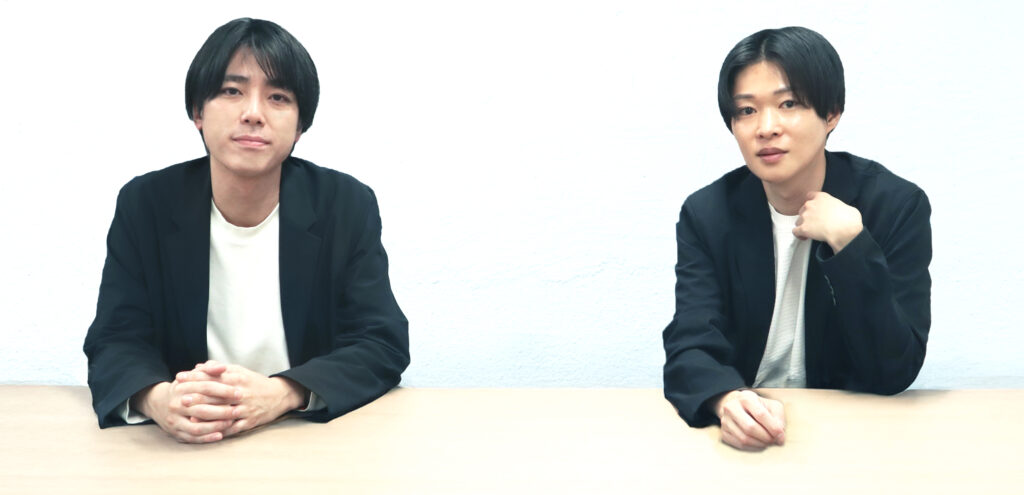

(左)PXC株式会社 執行役員 兼 AMAIZIN事業グループ グループ長 佐々木 ゴウ

(右)株式会社アントロット 代表取締役 PXC株式会社 執行役員 兼 広報事業責任者 上田 直輝

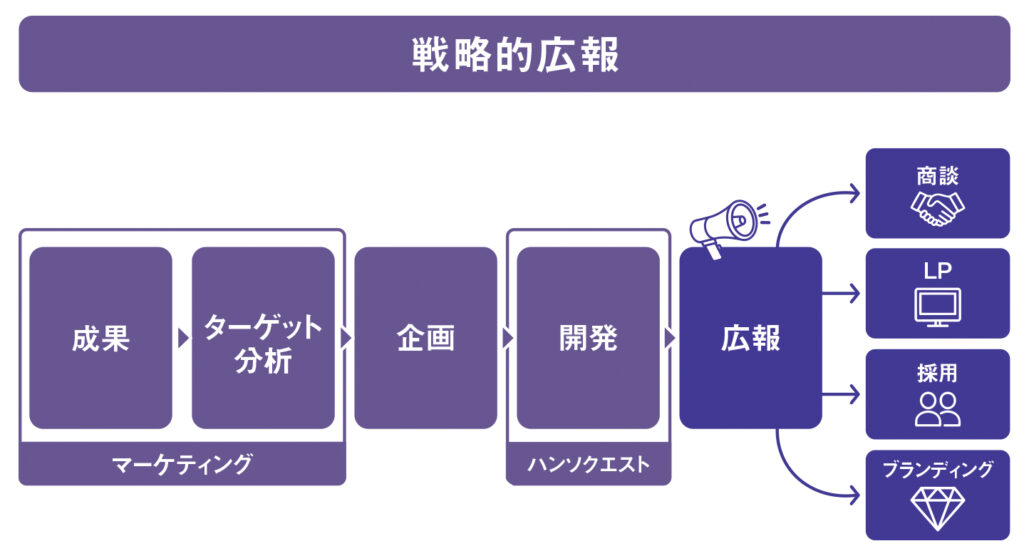

すべては成果を出すために。では、広報にとっての成果とは? このゴールを紐解いて、逆算による設計と実行を一貫して担うのがPXCの戦略的広報です。広報事業部で「企画開発広報」を牽引する当社執行役員の上田と、同じく執行役員でAMAIZIN事業を管掌する佐々木の2名に、その真価について語っていただきました。

モデレーター:UTSUSU 編集長 田村典子

広報主導で作る、メディアという「最強の口コミ」

ー 企業が実施する広報活動のメリットや、よくみられる課題についてどう思われますか。

上田 広報は「信頼度の高い口コミ」であると考えています。なぜならこうしたメディアによる発信は自社発信の広告と異なり、多くの人の客観的なチェックが入る分、信用度が極めて高いといえるからです。まさに広報は「最強の口コミ」です。

佐々木 それなのに「どこに出すか」という媒体選定が先行しがちで、「誰に届けるか」の議論があまりないのが実態ですよね。

成果からの逆算で組み立てる「戦略的広報」の設計

ー なぜ、そのような課題が生じるのでしょうか。

佐々木 広報を、マーケティング戦略の一部として使いたいのであれば「成果から逆算していない」というのが一番の原因だと思います。そもそも効果的な広報活動をするためには、まずは効果の出る市場を分析しなければならないはずです。つまり「どんな顧客がなぜ商品を購入しているのか」を把握したうえで、その顧客層に最も届きやすい手法を選択する必要があります。「どんな成果を得たいか」を先に決めて、そこから逆算して広報活動を組み立てることが重要だということです。

上田 だからこそクライアント企業には、メディア掲載後の活用方法についても初期段階でアドバイスしています。「掲載された」という信頼性の高い事実をどのように営業資料やツールに取り入れて活用していくか。次のアクションにつなげる視点がなければ、せっかくの価値が埋もれてしまいます。重要なのは、メディア掲載後の次のステップや顧客の行動を促す流れを、最初のマーケティング計画の段階から考えておくことです。

佐々木 実際、「広報活動をしているのに効果を実感できない」とお悩みの企業は少なくありません。PXCでは、単なるメディア掲載だけでなく、ビジネス成果につながる広報活動を設計しています。

企画とものづくりでニュースを生み出す「企画開発広報」

ー 大型メディアへの掲載は自社メディアとは違いコントロールできない部分もあると思いますが、どのように成果を確保するのでしょうか。

上田 おっしゃる通り、広報活動は1回目の企画で狙い通りのメディア掲載につながるとは限りません。狙い通りの成果が出るまで、記者の反応を見ながら粘り強く改善を続けます。

例えば、大手飲料メーカー様の全国どこのコンビニでも売っているコーヒー飲料の事例があります。最初は子ども向けのゼリーとセットで、子ども食堂に寄贈しました。ところが、新聞記事になったのはゼリーのみ。露出したい商品の名前も写真もでませんでした。そこで戦略を練り直し、「”甘くない”コーヒー飲料」にちなんで、「”甘くない”難易度の」当該商品を模したペーパークラフトを制作することに。これを商品とともに再度寄贈したところ、今度はしっかり商品名と商品写真が7紙に掲載されました。

佐々木 PXCの広報は「企画開発広報」です。ここまで一貫して担う会社は、おそらく他にはないと思います。

上田 商品を使ってニュースになる企画を立てるのも私たちの広報活動の特徴だといえます。時には、ゼロから商品を開発することもあります。企画のみならず開発も広報も、すべて私たちの主導です。

佐々木 PXCはもともとものづくりを得意とする会社なので、企画や広報活動との親和性も高いですね。例えば、社内の「ハンソクエスト」部門に依頼して、販促用の展示ブースを制作してもらったり、企画の段階から製作物の開発を一緒に進めたりもできます。これはPXCならではの強みです。

デジタルマーケティングと融合する広報

ー 他の強みについても、教えてください。

佐々木 もう一つの強みは、マーケティングと広報の融合です。PXCでは、Webサイトでの製品やサービスの紹介ページ制作などのデジタルマーケティング事業も展開しています。例えばこうしたサービスページを制作する場合、通常はターゲット顧客を設定して制作します。その際に「こういう機能があればニュースバリューが高まりますよ」と提案し、「では、その要素を取り入れて開発しましょう」というような、双方向の働きかけが機能します。

上田 Webサイトだけでなく今後はYouTubeやSNSなど、様々なメディアを横断した広報戦略も考えています。一つの企画を新聞、テレビ、Web、YouTube、SNSなど複数のチャネルで展開することで、より大きな相乗効果が期待できます。

企業価値を可視化する「広報は経営の翻訳者」

ー お話を伺っていると、広報にはコンサルティング的な要素もあると感じます。

上田 そうですね。広報は、自社の価値を外部の人々に分かりやすく伝える「翻訳者」のような役割を担っています。会社の強みや特徴をそのサービスを知らない人にも理解できるように噛み砕いて説明できる存在だと思うんです。このように考えると、会社がどんな成長段階にあっても広報は必要だといえますね。

佐々木 広報の活躍の場は非常に広いと考えています。従来の「メディア掲載」という枠を超えて、市場リサーチ、マーケティング戦略、営業活動、Webサイト制作など、ビジネスのあらゆる場面で価値を発揮できます。

上田 これらすべての活動の根底にあるのは、「メディア掲載」を最終的なゴールとせず、掲載で得た信用を活用して「何を達成すべきか」という成果からの逆算思考です。施策を企画立案し、動線をつなぎ、お客様のパートナーかつ経営の翻訳者として共に歩む。それがPXCの戦略的広報の本質です。

(執筆:北野あき、編集:大森ろまん)

\UTSUSUに関するご質問・ご相談/