【シリーズ】PXCを支えるプロフェッショナルたち:“対話から、考え方をつくる。”ビジネスでも、相手が「人」である前提を忘れないことの大切さ。

(Interviewer:PXC株式会社 UTSUSU編集長 田村 典子)

Interviewee:

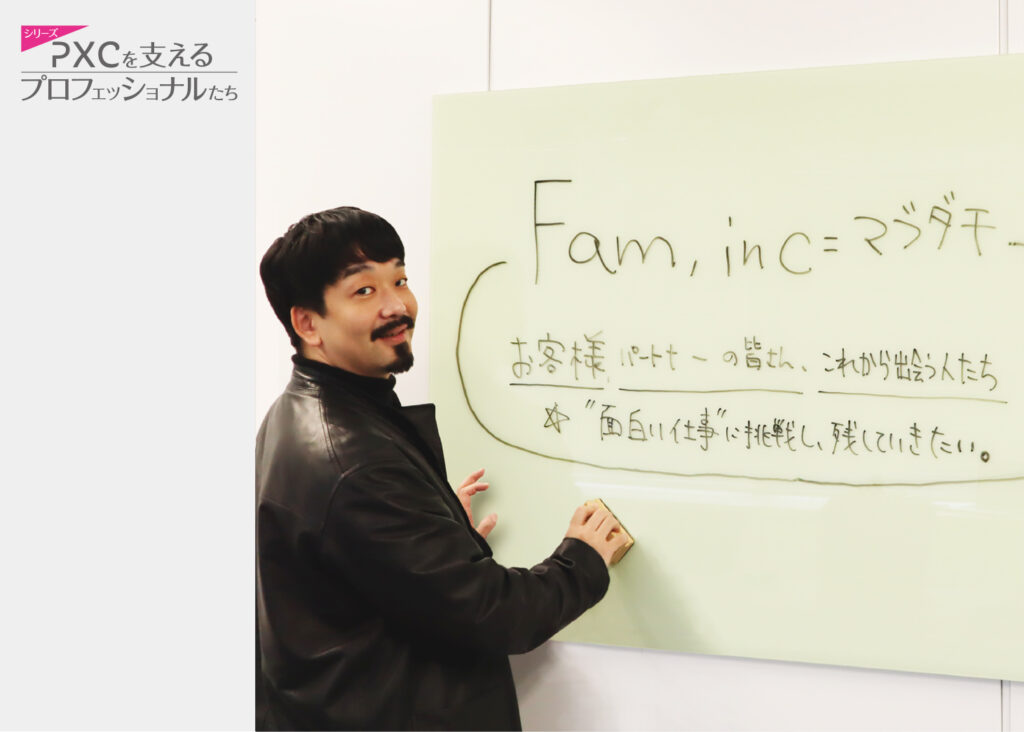

Fam,inc 代表取締役 / PXC Inc. Corporate Management Advisor 安藤 裕也 氏

シリーズ第5回目は、Fam,inc 代表取締役 安藤 裕也 氏。PXCのCorporate Management Advisorとして、主にPXCの組織・人材・顧客マネジメントにおけるアドバイスを頂いています。

― いつもご支援・ご指導いただき有難うございます。本日は、現在PXCでアドバイス頂いている事柄や、安藤代表ご自身のことについて、色々とお話をお聞かせ頂ければと思います。宜しくお願いいたします。

(安藤 氏)よろしくお願いします。

PXCとの関わり、ご縁

― はじめに、PXCとのご縁についてお教えいただけますでしょうか。

(安藤 氏)PXCさんとのお付き合いのきっかけは、御社の飯澤COOとのご縁になります。わたしは2021年に独立して現在のFam,incというコンサルティング会社を立ち上げたのですが、当時、飯澤さんが株式会社エートゥジェイ(https://www.atoj.co.jp/)の代表取締役社長でいらっしゃった際に、カスタマーサクセス部門の理念開発と、全社のリブランディングを私が担当させて頂いていました。

― そうだったんですね。具体的にはどのようなことをされていたのでしょうか。

(安藤 氏)カスタマーサクセスチームにおける理念構築の支援です。「お客様とどう向き合うのか」ということの部署の中での指針(拠り所)を、当時の管掌役員の方、メンバーの方々と一緒につくりました。

― 皆で共通認識を持てるよう、理念を言葉として定義したということでしょうか。

(安藤 氏)はい、おっしゃる通りです。定義するということは実はとても大事なことなので。カスタマーサクセスチームにおける理念構築のあと、飯澤COOと直接関わるきっかけとなったエートゥジェイ社全体の企業ブランディングを担当させていただきました。

― いわゆるインナーブランディングでしょうか?

(安藤 氏)そうですね、近いです。「会社が生まれ変わっていく」と言う点は確実なので、ほぼインナーブランディングと同じような意味合いで活動をしていました。エートゥジェイ社に関しては、最初はカスタマーサクセスチーム内での理念開発があり、一緒につくり上げてくれた管掌役員の方に「この取り組みは全社で実施したほうが良いのでは?」と後押しいただき、結果、全社でのリブランディングがスタートし、そこで初めて当時エートゥジェイの社長だった飯澤さんとお会いしたという流れです。当時、社長業で大変多忙であったはずの飯澤さんですが、会議もワークショップにも、毎回必ず出て頂いていたことが、とても印象に残っています。

― そのご縁が有って、且つPXCがこれからも大きな変革期を迎えていくことを鑑み、コーポレートマネジメントの視点で色々と整理していく必要があると見越した弊社飯澤が、PXCのCOOに就任したタイミングで安藤さんにご相談・ご依頼したということですね。

(安藤 氏)はい、5年前に実際一緒にプロジェクトに取り組んで頂いていましたので、安藤に依頼すれば、そのあたりの整理が出来るというようなイメージを持って頂いていたのだと思います。

― それで云いますと、安藤さんはPXCの「転ばぬ先の杖」というような役回りですね。

(安藤 氏)実際、現状は見えている具体的な課題に対するアドバイスや、取り纏めのような役回りを担わせて頂いていますが、今後はもっと俯瞰した目線で、近い未来に課題化しそうな事柄を解決する取り組みをご一緒させて頂けたら良いなと思っています。

経歴におけるターニングポイント

― 次に、安藤さんのお仕事についてお教えいただけますでしょうか。

(安藤 氏)はい。業態としては「コンサルティング業」になります。

― HPの経歴を拝見しますに、安藤さんは、現在のFam,inc を創業されるまでに様々な企業に勤められていて、そこでのビジネス経験を多くお持ちなんですよね。これまでの安藤さんのビジネスにおける経歴の中で、今のご自身が形成されるに至ったと思われる最も強い影響因子があればお教えいただけますでしょうか。

(安藤 氏)実際、どの会社さんでも、すごく色々な事を経験させて頂き、教えて頂きましたので、正直、甲乙つけがたいと云いますか、基本的には全ての経験が糧になって今のわたしがいるという感じです。

― そうですよね。では質問を変えまして。安藤さんのこれまでのビジネス経歴の中で衝撃的だったことや、ここからここの切り替えは過渡期だったと思う節目みたいな事柄はありますか?

(安藤 氏)そうですねー、それで云いますと、グリー(株) (https://hd.gree.net/jp/ja/)という会社から当時約20人いないくらいのスタートアップ企業に転職した時のことですかね。最終的には取締役CMOとして経営側の仕事させて頂きましたが、その経験が自分のビジネス経歴においては、ある種、節目と云いますか、今のわたしを形成する大きな影響因子になっていると思います。

その時に、給与を貰っている側と給与を支払う側の感覚が全く違うということを身に染みて実感しました。経営側になると雇用の契約が変わることや、任期があって、あくまで自分は選出されてその役目を担うということも、執行役員と取締役は全く違うということも、その時はじめて肌身で実感しましたし。それと当時、経営側に立つようになってから一番大きく変わった感覚として、社員の皆さんが毎朝出社して仕事に励んでくれることへの感謝の気持ちが驚くほど強烈に沸き上がりました。

― 仕事をする上で感じる感覚が完全に変わったということですね。

(安藤 氏)はい、完全に変わりましたね。全く別ものになりました。それに伴って、それまでの社員の皆さんに対する慰労の仕方もかなり変わりました。一生懸命に働いてくれている方々に対して、心から有難うという思いが生まれましたし、嬉しいことも悲しいことも、心底そう感じるようになっていました。もちろんプレッシャーも凄かったですけど、凄く良い経験になったと思いますし、その経営側の視点を持てたことが、今のわたしを形成したことに強く影響していると思います。

― 安藤さんにとって、ビジネス上だけでなく、人生のターニングポイントになったご経験という事ですかね。

(安藤 氏)そうですね、いわゆる自身の考え方が切り替わるタイミングだったと思います。何しろ、「給与は当たり前に貰えるもの」いう感覚が一切無くなったのは、まさにその時だったので。

― そのような経歴を経て、現在のFam,incを創業されたわけですが、それまでのように、また全然別の企業に勤めることも出来たと思うのですが、敢えて独立してご自身で会社を作ろうと思われた理由はどのようなことだったのでしょうか。

(安藤 氏)スタートアップの企業を退職するときに、転職は次で一旦最後にしようということは決めていたんですね。それで、その時に転職先を選んだ理由が、それまでアプリマーケティングとか、サブスクリプション型サービスとか、色々とインターネット系のビジネスに携わってきていたんですけど、ふと考えたらインターネットビジネスど真ん中のEC、つまりはインターネットで物を売るという一番ベーシックなビジネスを経験していないなと思ってですね。

それに加えて、当時のわたしがそれまで経験してきていなかったナショナルクライアントの方々が、どんな風に仕事しているのか見てみたいという指向もありまして。メガベンチャーとかスタートアップとか若くてイケイケどんどんの会社と、「オトナ」が秩序だって働いている誰しもが知っている大手企業の両方の視点を経験したいと思ったんです。ミニマムな組織から超大企業の組織を経験すれば、そこで働く人の気持ちや、それぞれのビジネスの理屈を知ることができると思ったので。結果、auコマース&ライフ(株) (https://www.au-cl.co.jp/)という会社に転職しまして、KDDI社との連携を推進しながら、運営サービスのマーケティング領域、ブランディング領域、広報領域、ブランド構築(CI・BI)、から中期事業戦略策定までを担当しました。

― わたしは、このインタビュー企画で様々なタイプの創業者・経営者の方にお話をお聞きしていますが、共通して持っている「気質」の様なものが有るように感じています。みなさん其々に長いご経験の中で培われたスキルセットで、最終的に自分がどんな価値を生み出せるか?そして、その価値をどのようにして世の中に提供できるか?と云うところに行き着かれているように思います。安藤さんは、人の一生においていわゆるビジネスやマネタイズの方法として、社会的に在り得るその大方の形態をご経験されて今のコンサルティング業で、それを価値として提供できているということですね。

(安藤 氏)はい、有難いことに様々な役職・役割を経験させて頂いて、それが全て身になりました。雇用者側も経営者側もどちらも経験したので、企業の管理職の苦労も身に染みて分かりますし、若輩者ではありますが、経営者の方々にも少しは寄り添える部分があると思っています。

― 人って何時・何処でまたどう繋がるか分からないですよね。以前一緒にお仕事された方が、何か新しいことをされたり。そういう意味では、自分が過去に繋がりのあった方々と同じようなレベル感で長く仕事をしていれば、いつかまたお互いを必要とする機会が出てきたりしますよね。新しいことに挑戦する仲間を応援する人とのご縁は、何か「未来」に繋がっていくような気がしますよね。

(安藤 氏)そうですね、そういう感じがします。

現在PXCにアドバイス頂いていること

― そんな安藤さんですが、今現在PXCでアドバイス頂いている内容についてお聞かせ頂けますでしょうか。

(安藤 氏)はい。今はPXCさんの価値を伝えきる為にどうすれば良いか?という企業価値の訴求に関する整理・言語化と、加えてPXCさんの顧客データベースの構築をお手伝いしています。リードも含めて顧客を定義付けして、その定義ごとにきちんと仕分けて、今後の営業活動で有効なアプローチや顧客管理・運用がスムーズに出来るよう、言わば“素地”づくりを行っています。かなり手間のかかる作業ではありますが、企業の未来を左右する極めて重要な事柄ですよね。現状、データベース自体は凡そ8~9割ぐらいまで出来てきていて、この作業と並走して今後メール配信ツールの入れ替えも行っていきます。一方で、メール配信はあくまで顧客接点のひとつでしかありませんので、基本的には今回構築したデータベースをもとに、見込客や既存顧客と具体的にどのようなコミュニケーションをどのような手法で取っていくか?といった施策の検討が為されていくこと、そしてその運用の体制をしっかりとつくることが重要だと思っています。

― 実際そうやってデータベースとして整理されてくると、今まで見えていなかったものが見えてくるというか、うちの現状の顧客構成がこういう状態であるならば、こういう風にアプローチすれば良いのではないか?っていうような仮説とか打つ手が見出せる“土壌”が出来てくるという事ですよね。

(安藤 氏)そうです、そうです。食材の下ごしらえに近いようなイメージですね。料理をする人が、まず何の食材が在るのかを把握して、その上で最低限必要な下ごしらえをして、そこからカレーを作るのか、野菜炒めをつくるのか決めるみたいな。それに加えて、便利な調理器具(=共通したフォーマット)が置かれいてれば、あれもできるね、これもできるねっていう風になっていく感じです。いざ料理を開始する時点で、そこにある食材を見て「これは何だ?」となっていたら、そこから何の料理を作れるか、想像すら出来ないですよね。なので「整える」という作業には、企業はある程度の時間をかけるべきだと思います。

― 特に、安藤さんとの取り組みに参加している弊社の主幹メンバーが、整理の過程から一緒にやっていくことが重要ということですよね。やっぱり、自分が完全に腹落ちしていない事って、その下のメンバーに、なかなか浸透していかないと云いますか。

(安藤 氏)そうなんですよ。マネジメントされる側が腹落ちできていない内容って、メンバーの皆さんまで落ちないんですよね。

― 現状、データベースを整理して、今後はリード管理やCRM等、いろいろな具体的施策を実施していくことになりますが、安藤さんが「このあたりのことが特に重要」と思うことがあれば教えて頂けますでしょうか。

(安藤 氏)わたしが重要だと思っていることは2つありまして。先ず一番重要だと思うのは、“リード”という表現をされている先には必ず「人」がいるということです。このことは、絶対に忘れてはいけないと思っています。例えば、リストが何千件でその窓口が何百人というような数のリード管理をやっていると、どうしてもコンバージョンとか商談件数といったことに重視点が置かれてしまうのですが、そのリードは、あくまで生身の人間であって、当然、様々な立場や性質の異なる人たちがいるということを忘れずにいれば、本当にそのN(エヌ)=1人が、この表現を見た時に本当に魅力的に映るのかとか、このタイミングでメールを送られてくることをどう思うんだろうとか、内容はわかり易いのか、配慮が出来ているのかとか、そういったことまできちんと考えられる。リードをNとして数値的に全体を見ながらも、1人の人間とのコミュニケーションだということを前提に考える。マクロとミクロ、その両方の視点を行き来するような考え方を持たないと、上手くいきません。

― リードを単なる数値としてしか見られなくなると、実際感情のある人とのコミュニケーションであるという大前提をいつの間にか忘れてしまうということですね。

(安藤 氏)そうです。わたしはこれまでどの会社にいた時も、それだけはひたすら皆に言い続けてきました。2つ目としては、わたしがマーケティングやブランディングの責任者やっていた時に大切にしてきたことで、デジタルマーケティングなんかは特にそうですけど、全体数字とかレポーティングだけで物事を判断したり、アンケートの「%」だけで全てを分かった気になってはダメだということです。例えばちゃんと消費者に直接インタビューしてみて、どういうインサイトが出てくるのかまで把握しないといけない。人とはちゃんと話さないと本当のことは分からないから。そういう意味で、施策担当者や事業責任者の人たちは、数字だけで物事を判断するのではなくて、「人」としてターゲットを捉えて、その「人」の思考や思想を想像したり、「人」の思いを汲み取る姿勢を絶対に無くしてはいけないと伝えていました。そういうエモーショナルな部分やロジカルに説明できない視点をできるだけ大事にしたいと思っていますね。

― そういう部分って、心がけようと思っていても、どうしても忘れたり抜け落ちたりしがちですよね。だからこそ、そういった視点を常に忘れないよう、共通認識として言語化したり、都度に確認し合うことが大事ということですよね。

(安藤 氏)そうですね。

仕事をする上で大切にしていること

― 先ほど、リードや顧客管理において安藤さんが大切にされていることをお話いただきましたが、そもそも仕事をする上で、安藤さんが大切にされていることがあれば教えて頂けますでしょうか。

(安藤 氏)これは企業理念にも掲げているんですけど、「対話」をすごく大切にしています。人ってビジネスの側面だけじゃなくて、当然プライベートの側面もあるじゃないですか。例えばプライベートで何らかの問題があったら、やっぱりビジネスにも影響が出るし、ビジネスで何らかの問題があると、やっぱりプライベートも影響を受ける。だから僕はどちらかというと、お客様を理解する上で、ビジネスの側面だけで会話をすることはほぼないです。そのビジネスの側面だけで、その人のことを分かった気にならないという意味でです。実際わたしが今の自分の会社で何100社と取引するとか事実上無理なので、逆に云うと今お付き合いのあるクライアント様としっかり向き合って、いろんな角度で対話させて貰って、ある種、苦楽を共にして取り組んでいく姿勢なので。そのクライアント様にとって今必要なこと、お困りごと、それを聞ける関係性になっていれば、多くの面で課題解決に協力していけると思うので。

― 特に経営者や事業責任者は、現状課題が全く無いなんて状態は先ずあり得ないですもんね。常に必ず課題はあるというか、基本無くならないというか。

(安藤 氏)そうなんですよ。

― 課題が無くなったと思う時点で、もうその会社はほぼ終わりですよね。

(安藤 氏)それはもう、いわば諦めてる状態。(笑) なので、そういった課題を常に共有できる関係性を築けるよう、自分からも積極的に自己開示をしていくことも大事にしています。

― お互いに理解し合っていくために、常にその相手と同じ目線で「対話」をしていくことが大切ということですね。凄くライブな感じですね。お話をお聞きしますに、安藤さんの大切にしていることは、安藤さんの仕事のスタイルそのものなんですね。

(安藤 氏)そうですね。

現在、精力的に取り組まれていること

― 現在、安藤さんが精力的に取り込まれていることを教えて頂けますでしょうか。

(安藤 氏)わたしが現在精力的に取り組んでいることは「仲間集め」です。具体的にどういうことかと云いますと、わたしの会社のFam(ファム)という社名は、ファミリーのちょっとくだけたニュアンスで、「友だち」みたいな意味合いを込めているのですが、その「友だち」という関係性は、クライアント様は勿論のこと、一緒に働く人たち全てを含んでいるんです。実際、今もわたし個人でやっている仕事だけでは無くて、チームでやっている仕事もあるので、今後チームで手がける案件を増やせるように、自分の感性とか性格とか、相性に合うスペシャリティを兼ね備えた仲間を集めることに精力的に取り組んでいます。そういう仲間と一緒に組むことで、クライアント様からすると「とりあえず安藤に相談しておけば、なんかいい人を紹介してくれる」とか、「なんかいいアウトプットが出るぞ」っていう価値の提供が出来ればいいなと思っていて。実際、わたし自身スペシャリストというよりは、映画に例えるといわゆる監督業の方が合っていると思っているんです。「誰がこれには適役かな?」みたいな。もともと編集者の仕事をやってたこともあって、色んなスペシャリストを上手く活用しながら、クライアント様への提供価値を最大化していきたいと思っています。

― うちの会社もその仲間に入れてください!(笑)

(安藤 氏)ぜひぜひ。もちろんもちろん!(笑)

― 安藤さんが上流や根幹の課題を一緒に共有してくれているので、クライアント様の方から「これもできる?」って、やっぱり来ちゃいますよね。

(安藤 氏)そうなんですよね、ありがたいことにご相談いただくこはとは多岐に渡ります。

― 苦労して上位概念とか根幹部分をクリアにしたのだから、いざそれを具現化するって場面で、その考え方とか大事なものを表現レベルとか施策レベルまで落としたいっていうのは、皆さん当然そう思いますよね。

(安藤 氏)上流を共有できれば、クライアント様のアウトプットへの納得感も高いですからね。

― 顧客からしたら、最終的な表現とか施策が、安藤さんじゃない別の指揮下で具体化されたときに、これまで築いてきたものと、なんか違うものになるのとかそういうのが嫌なんですよね。

(安藤 氏)そこはまさに、一緒に対話から始めることの大きな利点かもしれませんし、実感しています。

― それで言うと、安藤さんが監督の役割で制作する映画も様々なので、安藤さんと上手くコミュニケーションが取れるっていう線だけ残せば、出来るだけ色々なタイプの俳優さんとか、カメラマンさんとか、演出家さんみたいな「仲間」がいた方が良いということですよね。

(安藤 氏)おっしゃるとおりです。

ビジネスにおける今後の展望

― 最後に、安藤さんのビジネスにおける今後の展望をお聞かせ頂けますでしょうか。

(安藤 氏)わたしも今年で43歳になる歳です。20代とか30代の時に自分が歩んできたビジネスキャリアの中で、当時持っていた仕事観とかお金に対する考え方とか、モノとか人に対する考え方とかが、いい意味で凄く変わってきたなと思っていて。これまでの自分の経歴で出来る仕事で食い繋いでいくみたいな人生ではなく、これからは自身の経歴の中で培ったスキルを糧にして、新しい価値を生み出したり、新しい仲間と、今の時代だからこんなことも出来るんじゃないか?っていうようなことを、お客様に提供していきたいです。

そして、そういう新しいことを、仲間と自分自身も含めて、とにかく面白がってやっていきたいです。仕事とプライベートの話もそうですけど、関係者みんなが「大変だったけど、すごく楽しかったよね」と言えるようなプロジェクトをやりたいという気持ちが強いです。

― つまり先ほどお聞きした、現在、精力的に取り組まれている事は、安藤さんの今後のビジネスの展望とまさに繋がっているということですよね。安藤さんという監督的な立場から集めた面白くて信頼できる仲間と、安藤さんがこれまで一人でやってきた分野とはまた異なる分野で、時代的にも新しいことにどんどん挑戦していこう!というような。しかも安藤さんとキャストとクライアント様が、まさにみんな「友だち」の様な関係性で。

(安藤 氏)まさにそうです。そういう近い将来を描きながら、これからも様々な仕事に取り組んでいきたいと思っています。

― 本日は色々とお話をお聞かせいただきありがとうございました。引き続きPXCのコーポレートマネジメントアドバイザーとしてご指導・ご支援のほど宜しくお願いいたします。

Fam Inc.コーポレートサイト https://fam.inc/#message

Fam Inc.:Dia Building 2F 2-2-15 Hamamatsu-cho Minato-ku, Tokyo 105-0013 JAPAN

\UTSUSUに関するご質問・ご相談/